京都スポット案内

京都は、弥生時代から近世まで、歴史の舞台として存在してきた。毎日暮らすこの町で、しばし目を閉じ、耳を澄まし、歴史の鼓動を感じた時、その時代にタイムスリップしたような感覚になれる。

田中賢次の切り取った京の四季と俳句

日頃の喧騒(けんそう)から抜け出し、きれい!と感じた光景と季節感をファインダー越しに切り取る。写真は平面だが実際目で見た光景は立体、そしてちょっとした遊び心で五・七・五のことばに変えてみた。

有名ではないが、すばらしい社寺仏閣、遺跡やスポット、美しい京の四季の風景、生活の中に埋没している歴史の遺産、そんな京都を田中賢次が案内いたします。

4年ぶりに祇園祭の山鉾巡行が行われました

コロナ禍を経て、4年ぶりにいつもの祇園祭がもどってきました。疫病退散を願い、豪華装飾品まとった山鉾が都大路を荘厳にすすみました。

私も、今年は、日、月の連休でもあったので宵山、巡行と久しぶりにカメラを準備し家を出ました。 宵山は日暮れとともに解放された車道がみるみる人で埋め尽くされ、長刀(なぎなた)鉾の提灯が夕暮れに生えて京の夏の夜を彩りました。

17日の巡行の朝、5時半ごろに家を出て6時過ぎによい撮影ポイントをゲットし9時の巡行開始まで3時間ほど暑い中、待ちました。 空は真っ青で夏の強烈な日差しが人や山鉾を強く照らし、鉾や山が浮き出ました。地元出身の私でもこんな光り輝いたきれいな巡行ははじめての経験でした。

|

|

|

| 長刀鉾 | ||

函谷鉾 |

|

|

|

| 鶏鉾 | ||

菊水鉾 |

|

|

| 綾傘鉾 | |

|

|

|

| 長刀鉾 | お稚児さん | |

くじあらため |

貞観の 時空留めての 山と鉾(じょうかんの、じくうとめての、やまとほこ) 賢次

祇園祭は、平安時代前期の貞観11年(西暦869年)京で厄病が流行したとき、

神泉苑に66本の鉾をたて八坂神社の神輿(みこし)を迎えて災厄がとりのぞかれるよう祈ったのが始まりとされる。

夕間暮れ ゆかた羽織らず 靴で行く(ゆうまぐれ、ゆかたはおらず、くつでいく) 賢次

若いころは、カップルで浴衣を着て祇園祭の宵山に行ったものだが、今は趣味のカメラを持ってファインダーをのぞくため一人で行く。

雪の金・雪の銀

2015年の元旦昼頃から急激に雪が降り見る見るうちに積もりました。京の町は車で走るのも困難となり、スタッドレスの車で何とか金閣寺近くまで行きコインパーキングに停めて雪の中を歩いて金閣寺(鹿苑寺(ろくおんじ))まで行きました。

|

|

雪の降る中カメラが濡れないように気を遣いながら雪の積もった枝の間に金閣を入れました。この日は吹雪く中リアルな雪の金閣をとらえることが出来ました。

古都の雪 枝間に映る 鹿苑寺

ここ何年かチャンスがあれば雪の銀閣を撮りたいと思い2019年秋に下見に行き雪が積もればどのアングルでとるか想定し準備しておきました。

2020年2月9日(日曜日)朝起きると積雪があり車で銀閣寺に、雪は降り続き傘を差しカメラをかばって積雪に埋もれた銀閣をファインダー越しに記録しました。

|

|

華やかな雪の金閣とは、全く違うまるで水墨画のようなモノクロな歴史的世界がそこには有りました。

モノクロの 雪しずしずと 銀の閣

京都に住んでいても雪の金・銀は本当に魅力的な被写体です。温暖化の影響か京都ではなかなか雪が積もらなくなりました。そんな中仕事が休みの正月や日曜日に偶然にも積雪があり飛んで写しに行きました。

京の宝塔

醍醐寺の五重塔

清水寺の三重塔 清水寺の三重塔 |

清水寺子安の三重塔 清水寺子安の三重塔 |

八坂の五重塔 (法観寺)

ぼたん雪 古都の八坂の 人力車

夕暮れて 塔の八坂に 宵(よい)の星

|

|

真如堂(真正極楽寺)三重塔(法華塔)

京の四季

|

秋の俳句

安寧の 月日温め 年を越す

秋彼岸 孫と感謝を 伝えたり

棹さして 錦秋の谷 下りをり

凛として お受験の朝 母と娘と

秋月や 御所のロマンに 想い馳せ

田中賢次が京都の観光ルートをご紹介します。

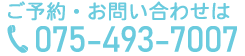

ウエスティン都ホテルより徒歩で行ける観光ルート(南禅寺界隈の歴史散策)

ウエスティン都ホテル東側(2)よりに(1)の信号を渡り右手に歩きインクラインの土手の下を進み蹴上げ浄水場の前より三条通りを隔てると人だけの通れる小さな 煉瓦のトンネル(3)がありこのトンネルに入り直進します。

途中やや左にカーブし更に直進すると左側に京都の(4)東照宮、金地院が出現します。ここは是非入場してください。別料金800円が入りますが長谷川等伯の猿の水墨画を見られるのでお勧めです。

金地院の本堂(方丈)は、二条城二の丸御殿を小さくしたような感じでコンパクトにまとまっていて京都に東照宮があること自体が驚きであるが、当時は色鮮やかで宝飾豊かであったと思われる。この建造物が400年の月日を隔てて、そっとそのまま残っている。

本堂(方丈) 1611年伏見桃山城の一部を移築した。(重要文化財)。東照宮は、家康の遺髪を祀って造営、日光東照宮と比された。(重要文化財)。鶴亀の庭は、(10)小堀遠州作 江戸初期の代表的枯山水庭園

金地院(こんちいん) 洛東 江戸時代初期 【地下鉄東西線蹴上げ下車徒歩4~5分】

メモ: 臨済宗大本山南禅寺の塔頭(たっちゅう)

南禅寺(なんぜんじ) 水路閣(すいろかく)(7)洛東 明治時代 【地下鉄東西線蹴上げ下車徒歩7~8分】

広い道に出たところ南禅寺の参道右へ曲がると門があり入ると左手に(6)南禅寺の三門があり500円で門の上に上れます。これもお勧め!

三門から下りると右手に方丈庭園がある。(400円)

金地院を抜け南禅寺三門から右手奥へと進むと突然ヨーロッパ調のインクラインの水路橋が出現する。木造の寺院とは、対照的で不思議な感じでもある。これは、琵琶湖疏水が流れる水路橋で明治22年【1889年】に完成した。

京都で小学時代を過ごした人なら一度は、写生会で訪れたはずのロケーション、京都殺人案内などの撮影でもしばしば登場する。久しぶりに訪れその美しさを再認識した。

メモ: 水路閣は、琵琶湖の水を京都市内に供給する人工運河、疎水の分流が流れる水路橋で全長92m高さ10m橋脚は13、レンガと花こう岩で積み上げた国の史跡、東京工科大の学生,田辺朔(たなべさく)朗(ろう)が琵琶湖疏水を卒業論文として設計、今も京都市民の生活を潤している。

◎ウエスティン都ホテルは、観光都市京都でも最古の歴史あるホテル令和2年で創業130年を数える。世界のビップが多く訪れた。

南禅寺でユーターンして、まっすぐ歩きつづけると(9)の交差点に達しすぐ右手には琵琶湖疏水の展示館がありここは入場無料となっているが疏水の歴史がわかる。

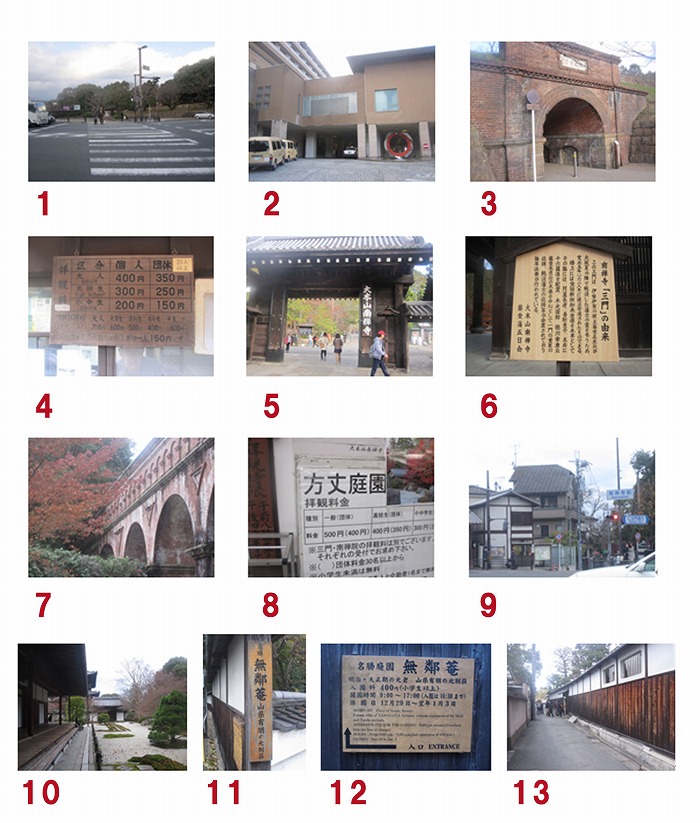

そして横断歩道を渡ると11,12の山形有朋別邸であった無鄰菴がありここは是非立ち寄っていただきたい歴史的裏舞台、日露開戦直前の外交方針を決める無鄰菴会議が開かれた部屋が保存されており3代内閣総理大臣の山形有朋、初代伊藤博文、桂太郎、小村寿太郎、日本史を飾るそうそうたる面々が集まったという。

入場料400円(朝9時~夕4時半)

すぐ隣は朝がゆの瓢亭があります。

※ 朝粥の湯気立ちのぼる古都の冬 賢次 句

※ 少し離れた高瀬川二条にはやはり山形有朋が小川治兵衛に作らせた第二無鄰菴がある。高瀬川源流の庭園で私が子供のころは大岩邸と呼ばれていた。

現在は寿司と料理の「がんこ」が営業されており庭園の大灯篭と滝は有名!お昼ご飯を頂いて庭園を見て休憩と行きたいところ。

紅葉の季節が終わり、12月~2月は、一年を通しても最も観光客の少ない静かなしっとりとした京都が楽しめる季節です。2時間あればこのコースを満喫していただけると思います。

写真・文 田中賢次